『ラブライブ!シリーズ』発のユニット・AiScReamの楽曲 愛♡スクリ~ム!が、TikTokの動画をきっかけに世界レベルでヒットしている。

10年前に社会現象としての『ラブライブ!』を語るときに欠かせないのは、ラブライバーというファンをまとめる概念だった。ラブライバーという一部のオタクによって受容されるコンテンツ、それがラブライブ!だった。

しかし、今は違う。TikTokなしに語ることができなくなっている。しばしばオタク自身によって「対極にある」と語られるソーシャルメディア、TikTokが。この事態を誰が予測できただろうか?

「特定の集団と深く結びついていると思われたコンテンツが、全く違う集団の間でウケる」という現象なら、音楽ファンはシティ・ポップのリバイバルを通じて体験済みだろう。そうした現象が起きることは直感的には不可思議かもしれないが、あらゆる情報が良くも悪くも等価に扱われる現在のソーシャルメディアにおいては、むしろ当然なのかもしれない。

ネットのバズは予測不可能である。しかし、バズったもののポテンシャルが後追いで確認できるのも事実である。そこから”どういう要素を備えたものがバズっているのか”、ひいては”何がバズってもおかしくないのか”を考えていくことはできる。

では、次にバズってもおかしくないコンテンツはなんなのか。

ヒゲダンスだ。

かつてのヒゲダンス

ヒゲダンスはザ・ドリフターズの加藤茶および志村けんが『8時だョ!全員集合』に置いて披露した、ダンスであり大道芸である。

まず、かつてヒゲダンスがどのように受容されてきたのかを知るため、Wikipediaの記述を見てみよう。

時折ゲストとの3人ヒゲダンスも行われた。『全員集合』では、前川清・沢田研二・小柳ルミ子・榊原郁恵・郷ひろみなどもヒゲダンスに参加した。二枚目男性や美人歌手が珍妙な付け髭姿で踊るというシチュエーションは、レギュラーの加藤・志村コンビの演技とは違う意味で視聴者の笑いを誘った。また三船敏郎もアドリブでヒゲダンスを披露し、ドリフメンバーや観客を驚かせたことがある。

ヒゲダンスは、1979年から暫くの間、子供だけでなく大人の間でも会社の忘年会や新人歓迎会の芸にも使われる程の大ヒットを飛ばした。

さっそく見えてくることが1点ある。

ヒゲダンスは、昭和から平成にかけてテレビを観ていた世代ならほぼ例外なく「見たことがある」どころか「自分もやったことがある」定番ネタだ。だから、もし誰かが今ヒゲダンスを再演した場合、視聴者の抱く感想は「ああ、懐かしいな」ではなく「ああ、久しぶりにやろうかな」という、より積極的なものになりうる。

ここが普通のコンテンツと違う。古いギャグの流行は“知らない人”を巻き込むものであり、知名度を獲得するまでに時間がかかる。一方ヒゲダンスは、既に“知ってる人”を巻き込む形の流行になるため、国内での知名度獲得は問題にすらならない。そのうえで『愛♡スクリ〜ム!』の時のように、日本の流行に敏感な国外のアイドルがヒゲをつけて踊ればどうなるか。共通体験が一気に更新され、ヒゲダンスは昭和のギャグから2025年の世界トレンドになる。

既に国内で「ヒゲダンス→誰がやってもいいもの」という認識は出来上がっている。国内で火がつきさえすれば、IVEやATEEZが何かの拍子にTikTokでヒゲダンスを踊ってもおかしくはない。大物が自分の看板を脇に置き、既製の遊びに飛び込むというギャップが爆発の燃料になるのは、いつの時代も変わらないのだ。

しかし、変わっていることがひとつある。それは「アイドルのつけるヒゲ」が物理から電子になっているという点だ。そしてこのヒゲをはじめとするビジュアルに、再燃の要素がこれでもかというほど詰まっている。

かつてSMSレコードから『「ヒゲ」のテーマ』が発売されたとき、ジャケットの裏にはこのようなイラストが描かれていた。

当時の子供達は、加藤と志村を犠牲にしてオフィシャルのヒゲ(と蝶ネクタイ)を手にするか、それとも画用紙を切って自作するかという二者択一を迫られた。

しかし、2025年のヒゲダンスにハサミは不要。TikTok の撮影画面を開き、〈エフェクト〉の検索窓に“mustache”とでも打ち込めば、あらゆる種類の口ヒゲが手に入る。動画の顔にARのヒゲが追従するだけで、昭和の“おまけ”体験が令和のミームに早変わりだ。

また、ヒゲダンスはダンスだけでなく、TikTokの「チャレンジ」と非常に食い合わせのいい「大道芸」を要素に持ち合わせている点でも視覚的に優れている。リンゴの串刺しや皿回し、水入りバケツの大回転。これらは失敗しても成功しても面白くなる。

すでにTikTok には #trickshot や #juggling で数百万再生の土壌があり、そこに “mustache エフェクト” を上乗せすればアルゴリズムが二重に作用してくれるのは確実だ。

短い映像が主体のメディアであるTikTokにおいて「一目見ただけで何のコンテンツか伝わる」ことは閲覧者獲得の強いアドバンテージだ。ヒゲ、ダンス、大道芸という強烈な視覚的特徴を備えているヒゲダンスが「チャレンジ企画」としてリバイバルしない方が不自然とすら言えないか。

視覚を支配するのはヒゲと大道芸だ。では、聴覚を支配するのは何か。日本で最も有名なベースリフである。

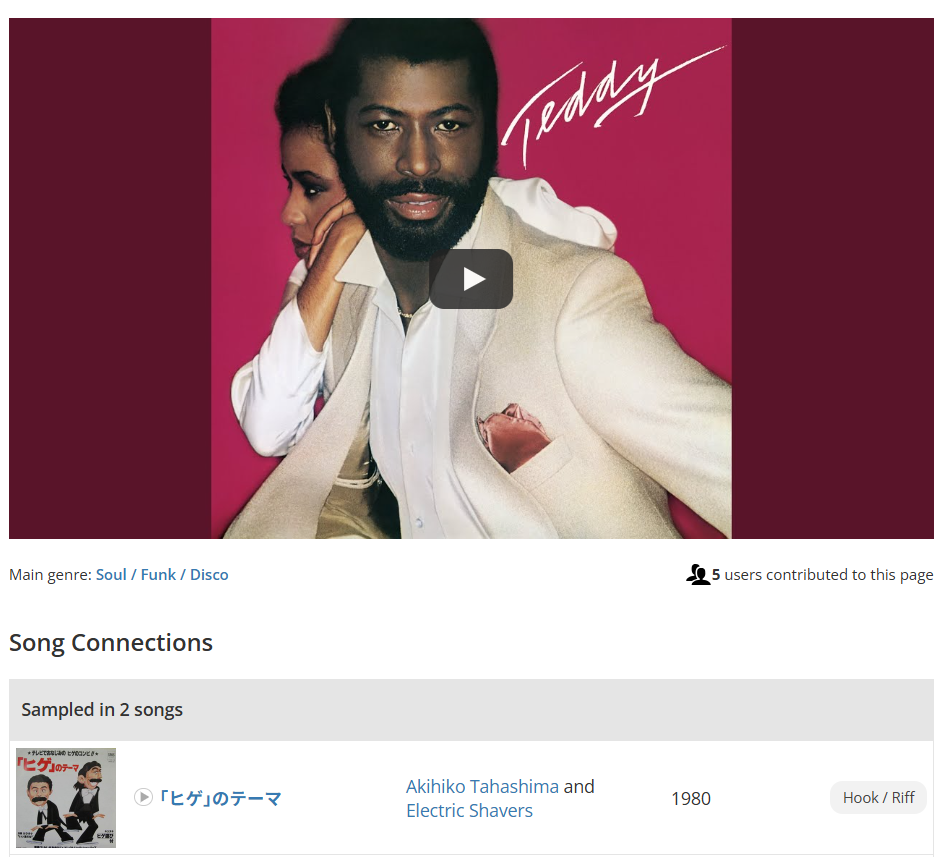

トリビアとして有名だが、「ヒゲ」のテーマはドリフの完全なオリジナルではない。盤面をよく見ると、“志村けんプロデュース 「ヒゲ」のテーマ DO ME”と書かれている。

この曲はアメリカの音楽プロデューサーデュオGamble and Huffによって書かれた、テディ・ペンダーグラスの楽曲『Do Me』の引用なのだ。

ところで、舞台と客席が渾然一体となってひとつの渦を作り出す……それがソウルやファンクの本質だ。舞台と観客がコール&レスポンスで混ざり合い、見る側/見られる側の境界が曖昧になる瞬間こそ、最初のファンクの醍醐味だった。

昭和の日本では、舞台はテレビに、客席は全国のお茶の間に代わりながらも熱狂が再現された。放送が終わった翌朝、茶の間で跳ねていた子どもは教室でペンギン歩きを披露し、夜には父親が会社の忘年会で皿回しに挑んだ。ヒゲダンスというコンテンツは、家族・近所・職場という生活動線をリレーして広がった。

では、令和の世界では?舞台が4:3のテレビ画面から、19.5:9のiPhone16になる。『Do Me』由来のソウルがワイヤレスイヤホンを震わせ、視聴者はデュエットを重ねて一瞬で演者になり、アルゴリズムを経由し誰かのFYPへワープする。そして熱狂は再生産される。舞台と客席が融合するソウルの本質だけが、変わらずそこにある。

いささか乱暴な表現ではあるが、ここにドリフとTikTokの類似性が伺える。ヒゲダンスは原曲-編曲-振付-大道芸という流れの末に出来上がったコンテンツであり、それはTikTokで発生するリミックスの連鎖と構造がよく似ている。『Do Me』から拝借したファンキーなベースリフを高島明彦が編曲し、志村・加藤がヒゲをつけ、ペンギン歩きをして、仕上げに大道芸を追加。音・動き・小道具が緻密に重ねられ、どの段からもコラボレーションのできる設計が作られたのだ。

TikTokはおろかスマートフォンもインターネットもなかった80年代に、老若男女による“リミックス”を前提にした練り上げられたサウンドとビジュアルで完成した、普遍的テンプレート。それがヒゲダンスなのだ。

おわりに

いかがだろうか。

誰もが知っている普遍性、ヒゲと大道芸の織りなすチャレンジ性、ソウルから受け継がれたコラボレーション性。『ヒゲダンス』は単なる昭和の遺産ではなく、2025年の世界的ネットミームになりうるポテンシャルを有したコンテンツなのだ。

TikTok の レコメンドシステムが次に連れてくるかもしれないヒゲ・ムーブメントに備え、あなたのカメラロールにも AR 髭を一本仕込んでおこう。

──さあ、”キミもヒゲろう‼︎”

パンチパンチ名刺交換キック

コメント