音楽ファンであれば「○○推薦!」のような文句とともに、偉い音楽家の推薦文がCDに添えられているのを幾度となく見たことがあるはずだ。特に期待の新人の作品にはよく推薦文がついている。

例えば折坂悠太の「心理」へ寄せられたceroの高城さんからのコメントを見てみよう。

折坂くんの声を聴いていると、時々自分の声帯が動いているような錯覚を憶える。歌うことの純粋な快楽を、無意識のうちに私の身体が追体験しようとしている。こんなふうに身体を鳴らすことができたらさぞかし気持ちの良いことだろうと思う。歌唱の中毒になって四六時中歌ってしまいそうだ。しかし彼の声には自身の魂を観察する理性も宿っている。だから歌いすぎるということがない。理性はユーモアやアイロニーと言い換えてもいい。獣の身体と諧謔の精神が声のなかで手を繋いでいる。それが彼の音楽の一番の魅力と思う。

cero高城氏のコメント

身体感覚に基づいた理知的な文章だ。打ち込み要素が入ることも少なくないネオシティポップの中で、バンドアンサンブルに拘ったceroのフロントマンだからこそ引き出せる語彙だろう。

洋楽であっても国内盤に日本人音楽家からのコメントがつくことがある。例えば、現代ジャズ~R&Bの名盤として既に定番になりつつあるDiggs Dukeの”Offering For Anxious”には、菊地成孔から推薦文が送られていた。

ノーマークだったんですけど、買って聴いてみて腰を抜かしました。1曲も捨て曲が無い。自分の番組で何曲かプレイしました。ドナルド・フェイゲンのフォロワー・マニアにも俊英ですが、それだけじゃない。「いまジャズ」のリズムマニアには必聴です。打ち込みですが「1拍の5等分」という、世界的なトレンドに最もポップな形で挑み、見事に成功させています。音楽マニア向けでもありますが、懲り過ぎではなく、カフェでかかっていても気持ちよいのが嬉しいですね。一聴してあんまり新しさが解らない物こそ、裏ですげえ新しい。そんなアルバムの代表だと思います。

菊地成孔氏のコメント

音楽理論や膨大な知識に裏付けされつつも、(たまに悪文ともいわれるが)味のあるいつもの菊地節で書かれたコメント。コメントを発注した人も、あまりの菊地成孔っぷりにこれを受け取った時に笑ってしまっただろう。

このように推薦文ひとつとってみても音楽家(ないしは作家、評論家等々)の色が楽しめる。「これ〇〇っぽいね~」とかニヤニヤしている音楽ファンも多くいることであろう。

そんな中、異色の推薦文を書く人物がいる。それがCorneliusである。

例えば長谷川白紙「エアにに」に付けていたコメント。

この綿密で複雑な楽曲を作ったのが、まだ20歳の青年とは驚きです。自分が20歳の頃を思い出すと恥ずかしくなります。

そう、驚くほどに当たり障りが無いし短いのである。らしいっちゃらしいのだが。

これが特別短いんじゃないの?原稿の長さも短めで発注されているのでは?とお思いのあなた。実は長谷川白紙の帯はコーネリアスにしては書いている方なんです。

例えばい・ろ・は・すのCM曲をヨルシカのn-bunaと一緒に作った時のコメントを比較してみよう。

【n-buna コメント】

水が跳ね上がるようなメロディを意識して作曲、演奏しました。水の音というのは不思議なもので、季節、場所、条件、そして勿論聞く人によって様々な印象に姿を変えます。そういった水の気まぐれで蠱惑的(こわくてき)な面を、白州の水音との交わりの中に感じていただければ嬉しいです。

初めは澄んだピアノフレーズをイメージして、もっと落ち着いた印象のデモをいくつか持っていきましたが、その中でも元気な印象のものが採用されたように思います。その演奏データを原案に、小山田さんには好きにアレンジ、音を追加するなどしていじっていただいています。

小山田さんはミュージシャンとしても作家としても大変大きな先輩なので、今回胸を借りるつもりで制作しました。大きく引っ張っていただいています。貴重な経験になりました。ありがとうございました。

先輩である小山田圭吾氏に気を使いつつ、楽曲に込めた思いまで丁寧に解説してくれている理想的なコメント。

一方、そのころコーネリアス。

【コーネリアス コメント】

水が奏でる様々な音の表情を、楽しんでください。

短い~!当たり障りがない~~!

比較して分かったと思うが、彼は本当に短いコメントしか出さないのだ。これがCorneliusの芸風なのである。僕はこの芸風に憑りつかれてしまい、彼のコメントを片っ端からディグった。

つぎに紹介するのはドラマ・サ道に寄せたコメント。コーネリアスは主題歌を担当していた。

【小山田圭吾 コメント】

新シリーズ!嬉しいです!早く心からととのえる日が来ますように。

可愛い。時期的にコロナにも気を遣っているが、短いし当たり障りがない。

コーネリアスのこの芸風が極致に至っているのはNEU!のトリビュートアルバムに寄せたコメントである。

NEU!を意識した既存曲を複数の音楽家が持ち寄ったコンピ盤である。ソニックユースにオアシス、プライマルスクリームと豪華なメンツと並んでコーネリアスの楽曲が入っている。

コーネリアス以外にもコメントを寄せている人もいる。プライマル・スクリームのボビー・ギレスピーはこんな感じ。

このアルバムが、より多くの人がノイ!の音楽に関心を持つきっかけとなることを願ってる

ボビー・ギレスピーのコメント

まっとうである。

しかしこの短さ、当たり障りのなさ。コーネリアスに比肩すると言ってよいだろう。われらがコーネリアスはこのコメントを越えられるのか……

Always NEU!

コーネリアスのコメント

流石コーネリアス。これは最早コメントなのか怪しい領域に突っ込んでいる。しかしNEU!というバンドにはこのコメントがこの上なく似合っている気もする。

さてこれらのコメントを私なりに分析した結果、コーネリアスのコメントの美学は以下のようにまとめられると考えた。

・具体的な内容に触れない。

・自分の感情は「嬉しい」「楽しい」「驚き」程度でとどめる。

・普段使いしない言葉は使わない。

・そして何より、短くて当たり障りがない。

実践編

ここからは実践編として、僕が最近買った良かったものをCorneliusっぽいコメントで紹介していこう。

コーヒーと一緒によく食べます。是非楽しんでください。

主観的描写を嫌うCorneliusは食品を紹介する時も「おいしい」とか「香りが……」とかは言わない。自分はコーヒーと一緒に食べるのだ、その事実だけを書くのである。己がうちの感情はCornelius流では言ってはいけないのである。「短くて当たり障りがない」を常に念頭に置くべきなのだ。

四十年も前にこのような漫画があったことに驚きました。

時には己が感情を示すべき時もある。それは本の紹介や推薦など、内容に触れることが不可避な状況に陥った時。そんな時は最小限度の感情表現をしよう。自分を主体ではなく媒体として扱うことで、最低限の内容にしか触れずに当たり障りのなく短いコメントを書くことができるのだ。このコメントは簡単そうに見えて深い思索の結果なのである。

ネピネピ

直接描写しようとすると内容に触れてしまい、自分の内にある感情を書こうとしても長文になってしまう場合もある。そういう時はナンセンスなただ軽い一言だけを添えるのが鉄則である。ただしこれは最終手段であることを忘れてはいけない。常日頃から苦心したミニマリズムを実践しているからこそ、このナンセンスが成立するのだ。

※※※

自分で書いてみると、決して手抜きではなく一種のCornelius流の哲学によってかような文章が錬成されていることが分かった。

音楽に限らず、本の帯やお菓子のパッケージでこういった短いコメントを見かけたならば、主観を排した美学を感じ取ってほしい。彼らもまた、コーネリアスの美学を受け継いだ存在なのだ。

ここまで読んでいただいたのはEPOCALCが3年前に個人活動として書いた記事である。まだCoineliusが炎上から復帰する前であり、応援の意味も込めて書いたように記憶している。

この記事の後も、私はCorneliusコメントウォッチャーとしての活動継を継続していた。特に炎上時・復帰時のコメントはそれまでのCorneliusらしからぬ文章量・熱量だったため、ウォッチャー界がざわついていた。

さてCornelius復帰後、度々こんな噂を耳にするようになった。

なんでも、

最近のCorneliusのコメントは長い

というのである。

ここからはClub Mixと称し、この記事の追加調査を行う。果たして本当に長くなっているのだろうか?

実例1:クリエイション・レコーズの映画でのコメント

私はこのコメントをみて腰を抜かしたのをよく覚えている。熱量のあるまとまった文章量のコメントに、これ本当にCorneliusか??とビックリした。代筆を疑ったほどである。だって見てくださいよ「ぜひ見ていただきたいです!」ですよ。この愛嬌、フリッパーズギター時代に戻ったのかと思ってしまった。

復帰後一番最初のコメントは私が知る限りこれだと思うが、これ以前にも復帰後Corneliusがコメントを寄せているものがあれば教えてください。

実例2:Hosono Houseトリビュートでのコメント

細野さんデビュー55周年おめでとうございます。僕もことしで55歳、細野さんとSketch Showで初めてご一緒させていただいた頃、細野さんはちょうど55歳くらいだったのではないかと思います。あっというまに感じますがあれから20数年、色々と状況は変わりましたが まだこうやって細野さんの音楽と関わらせていただけて嬉しいです。どうかいつまでもお元気で!

Corneliusによる細野晴臣「薔薇と野獣」カバー配信 – 音楽ナタリー

合計で175文字である。Twitterに投稿できない文字量をCorneliusが発表しているのは、復帰前ではありえないことだ。しかしながら「いつまでもお元気で!」など一つ一つの文章は、復帰前の芸風である以前の美学を貫いている。以前書いたブログで私が定義したCorneliusコメントの美学は以下のとおりである。

・具体的な内容に触れない。

コーネリアス・コメントの美学

・自分の感情は「嬉しい」「楽しい」「驚き」程度でとどめ、それ以上ふみこまない。

・普段使いしない言葉は使わない。

・そして何より、短くて当たり障りがない。

今回の文章を一文一文ひも解いてみると、あくまでもこの規則に則っているのである。つまりこの文章は全体で一つのコメントに見えるが、実のところ複数のコメントの集まりと考えるほうが適切なのかもしれない。

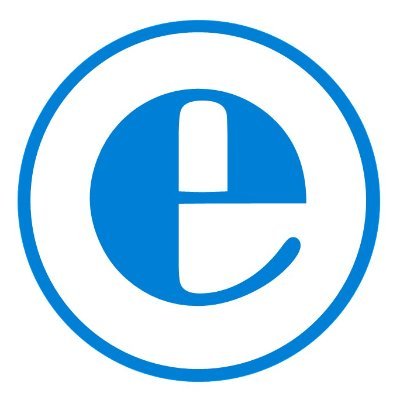

実例3:坂本龍一トリビュートフェスへのコメント

記事執筆時点でおそらく最新のコメントである。質問がわかれているとはいえ、画像二枚にわたって丁寧な答えっぷりだ。

この回答から分かる通り、復帰前Corneliusの美学から大きく変わったところは、文章量もさることながら、具体性が増した点だろう。実際何をして、どう思ったか……しっかり記述することへの躊躇が見られなくなったように感じている。もしかすると、昔のインタビューについて謝罪したことで内面を積極的に出せるようになったのかもしれない。

※※※

復帰後Corneliusのコメントの数々を見ていただいた。具体性・文章量ともに増加し、以前のコメントとは異なる傾向の文章となっている。また復帰後はクリエイションレコードやYMOなど、直接的な先輩へのコメントが多めだ。それゆえに後輩力が発動しているとみることもできるだろう。

一方、復帰前の美学を全て消し去ったわけでもない。先程も少し触れたが、一つ一つの文章は以前のCorneliusらしいミニマルさが内包されている。

今まで気づき上げたものを使って、一般的に見えるモノを作る……これは復帰後Corneliusの楽曲にも似ているかもしれない。文章は人を写す鏡なのである。

Water Walk編集長。2019年からネット記事に影響を受けた音楽ブログを執筆し、カルト的に話題に。2022年からは知人ライター達とnote上でWater Walkを設立。ここ数年は前衛音楽などの現代芸術を手本にした批評を制作、前衛的批評”クリティシスム”を提唱している。Sound Rotaryへの寄稿、KAOMOZINE編集など、外部でも精力的に活動中。

![Offering For Anxious [帯解説 / 国内盤] (BRC421)](https://m.media-amazon.com/images/I/71KYhT829zL._SL500_.jpg)

![Hosono House Covers (Varioius Artists) [Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/41j8UWkocVL._SL500_.jpg)

コメント