はじめまして。ミヤタリョウヘイです。

普段はものづくりを通して、当たり前や固定観念を壊す表現活動をしています。

初回の記事で何を書くか。

それを考えたとき、僕の中で真っ先に浮かんだのは、「無音の音楽」でした。

音楽とは、音のことだけではない

僕たちは、音楽を「音でできているもの」だと思っています。

でも、音がないのに「音楽」として成立してしまっている曲やアルバムは、これまでにも数多く作られてきました。

今回は、そんな無音音楽の豊かなバリエーションをご紹介しながら、「音楽とは何か?」という問いそのものを、少しずつズラしてみたいと思います。

有名な無音音楽たち

「無音の音楽」と聞いて、どんなものを思い浮かべますか?

おそらく最初に名前が挙がるのは、John Cageの『4′ 33″』でしょう。

演奏者は何も弾かず、ただ静かに時間が過ぎるのを待つという楽曲。

けれど、完全な静寂なんて存在しません。空調のうなりや観客の息遣い、服の絹ずれ音……。

音を止めた瞬間、むしろ世界が音で満ちていたことに気づかされる。

この曲は、音楽という枠組みそのものを問い直す“無音による問いかけ”でした。

でも、無音音楽はCageで終わったわけではありません。

むしろ彼の問いに対する“答え”や“挑戦”のように、さまざまなかたちの無音音楽がその後も生まれ続けています。

たとえば、YouTubeにアップされたデスメタルバンド・Dead Territoryによる『4′ 33″』のデスメタルカバー。

演奏は一切されないまま、「これはデスメタルだ」という雰囲気だけが、動画を通して視聴者に放たれます。

音楽ジャンルという“形式”だけでも音楽が成立してしまうことを問いかけるような、興味深い事例です。

2014年には、iTunesで誤って9秒間の無音トラック(ホワイトノイズのみ)が配信されたTaylor Swiftの『Track 3』も話題になりました。

配信ミスだったはずなのに、「もしかしてこれは意図されたメッセージなのでは?」とファンがざわつく。

アーティストの“沈黙”すら意味を持つこの時代、無音は時に、言葉以上にメッセージを放つツールになるのです。

時代とともに進化する無音音楽

音楽は、コンサートホールから家庭へ、家庭から屋外へ、そしてストリーミングによって“所有”すら必要のない存在へと進化してきました。

その流れの中で、無音音楽もまた独自の進化を遂げています。

たとえば、ファンクバンド・Vulfpeckの『Sleepify』は、Spotifyの仕組みを逆手に取った無音アルバムとして話題を呼びました。

彼らは全編が完全な無音で構成されたアルバムをリリースし、「寝ている間に再生して」とファンに呼びかけることで、脅威の372万回再生を達成したのです。

音楽を提供することなく20,755ドルの収益を獲得したこの事例は、音楽プラットフォームの収益構造を巧みに“ハック”した、とてもユニークな試みでした。

一方で、無音を生活者の便利グッズとしてハックした事例もあります。

iPhoneを車に接続したとき、勝手に“A”から始まる曲が自動再生されないようにするための『A a a a a Very Good Song』。

これはただの無音トラックですが、次の曲を選ぶまでの時間を確保する“余白”として機能しています。

ここでは、無音が鑑賞物ではなく“問題を解決するためのツール”として存在しているのです。

ただの無音だと思っていたものが、あるときは作品として賞賛され、あるときは道具として重宝される。そんなふうに使い道が変わるたびに、「あれ、無音って何だっけ?」と考え直してしまいます。

人間にだけ聞こえない音楽

そしてここからは、「人間にだけ聞こえない」という意味での無音音楽についても、いくつかご紹介していきます。

ホラーゲームの『零』シリーズには、人間の可聴域外の音が大音量で流れる『無音』というBGMが収録されています。

プレイヤーの耳には聞こえないけれど、ペットだけが反応して部屋の中で突然騒ぎ出す。

擬似的な怪奇現象をゲームの外側、つまり現実空間で引き起こすことで、恐怖や違和感を演出したのです。

さらに、はじめから人間以外の動物のために作曲された音楽の事例もあります。

Shinji Kankiが制作した『Music for Dolphins』は、イルカが好むという手法に基づいて作曲された、超音波で奏でられた楽曲です。

人間にとっては無音。しかし、イルカにとってはれっきとしたメロディーとして知覚されることで、人間とイルカの異種間コミュニケーションツールとして活用されました。

聞こえる無音

ここまで、さまざまな無音音楽をご紹介してきましたが、実は無音音楽は、私たちの身のまわりにも潜んでいます。

たとえば、カフェや美容室で流れている店内BGM。

確かに耳には届いているのに、その存在に気づくまで意識に上ってこないことが多々ありますよね。

音として存在しながらも、私たちの耳をすり抜けて消えてしまう。

僕はこの現象を勝手に、「聞こえる無音」と呼んでいます。

鳴っているし、聞こえてもいるのに無音というこの不思議な構造は、「音楽とは、鑑賞者の意識によってはじめて成立するものなのではないか」という気づきを与えてくれます。

もしかしたら、普段何気なく聴いている曲の中にも、意識に上ってこない“音の気配”がたくさん潜んでいるのかもしれません。

今回ご紹介した無音音楽は、無音が単なる“沈黙”ではないことに気づかせてくれるほんの一例です。

問いや、皮肉。エラーやハッキング。そして、他種族とのコミュニケーション。

無音という表現の中には、私たちが「音楽とは何か?」をもう一度問い直すためのヒントが、静かに隠れているのです。

よかったらみなさんも、自分だけの“無音音楽”を探してみてください。

おまけ(宣伝)

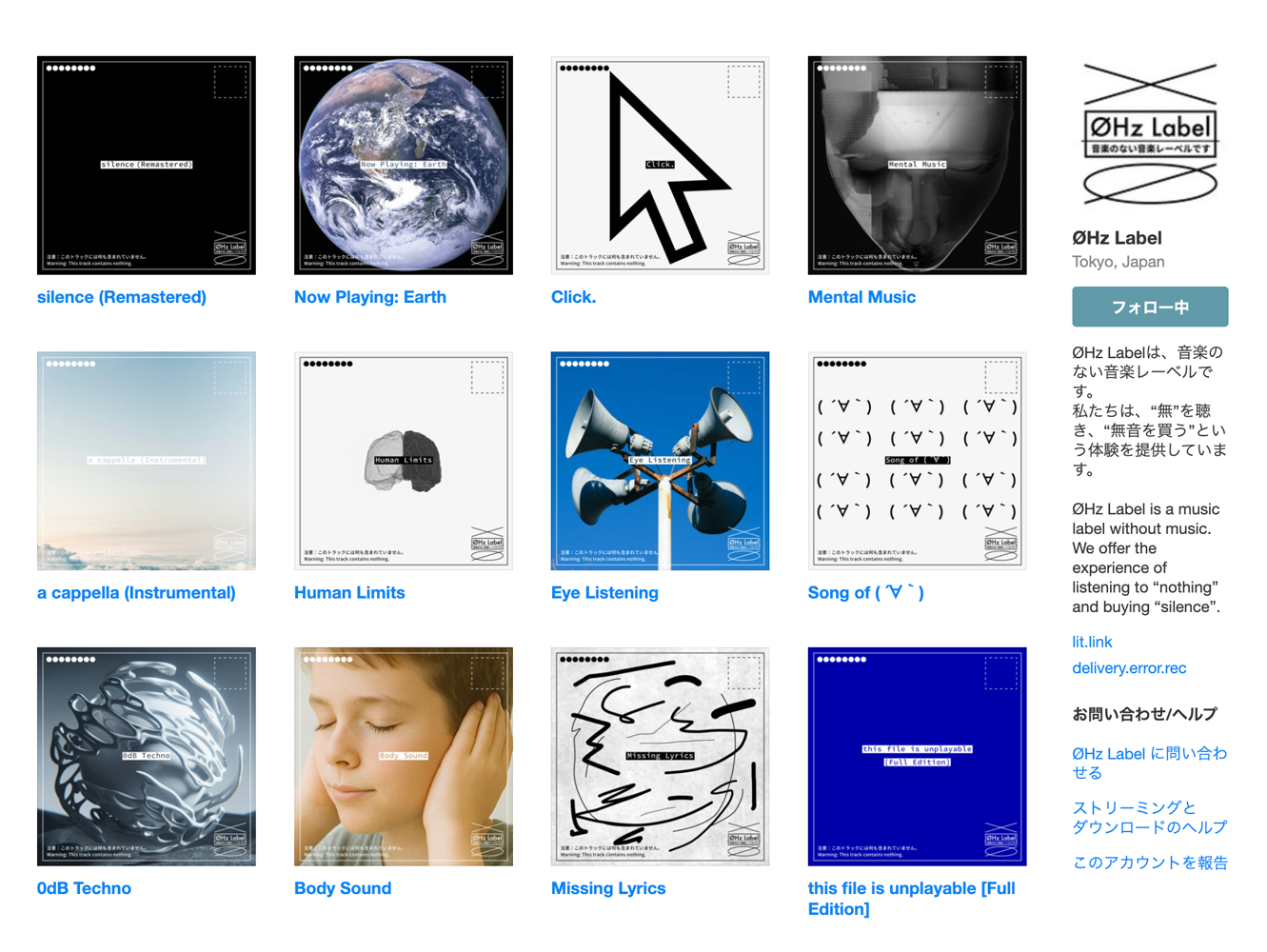

あまりにも無音が好きすぎるので、自分でも「無音専門の音楽レーベル」を立ち上げることにしました。

その名も、ØHz Label(ゼロヘルツ・レーベル)です。

レーベルサイト:https://0hzlabel.bandcamp.com/

このレーベルでは、今回取り上げた無音音楽の系譜を引き継ぎながら、「何も収録されていないアルバム」や「再生ボタンだけが表示されたトラック」、「無音のリミックス」など、さまざまな角度から、無音という表現の可能性をひらいていこうと思っています。

よかったら、いろんな無音を聴きに、サイトにふらっと遊びにきてください。

Creator | Illustrator

1996年生まれ。多摩美術大学を卒業後、広告代理店に所属。

現在は、物作りやイラスト、執筆を通して、当たり前や固定観念を壊す表現活動をしています。

座右の銘は「役に立たないものは、心の役に立っている」です。

コメント