ここ最近、けっこう疲れている。まず就職活動。これが本当にキツい。それに加えて大学の卒業研究。このふたつの影響で、毎日なにかとストレスが絶えないのだ。

この前も家で作業していたら、だんだん心労が高まってきた。こういう時に手軽に用意できるリラックスアイテムといえば、そう、

アッツアツのおしぼりである。

家で一番いいハンドタオルを水で濡らして絞り、レンジで1分あたためる。それだけ。その手間の割に、めちゃめちゃ生き返る感じがする。無印で売ってる檜のアロマオイルとか垂らしたら、ほぼ凝縮されたサウナになる。みんなやったほうがいい。

おしぼりには「人を癒す」「緊張をほぐす」という役割がある。それを考えると、まだまだおしぼりの機能には伸びしろがあると思う。近年は香り付きのおしぼりやカラフルなおしぼりなどを目にする機会も増えたが、さらに五感を刺激するようなものがあってもよくないだろうか。たとえば聴覚とか。

というわけで

拭くと回復音が鳴るおしぼり

を作った。

音とおしぼり

こんにちは、ハニワニハと申します。普段は大学生活のかたわら、noteで日記を更新したり音楽を作ったりしています。

「音楽を作ったり」と書いたけど、私が好きなのは音楽というよりも音だ。だから、楽曲を完成させることを目指さず、ただ聴いて和むために楽器を鳴らすことが結構ある。特にシンセサイザー。ハードウェア/ソフトウェア問わず、毎日なんらかの形でシンセを鳴らしている。

つまり、おしぼりも音も、私にとっては「癒し」に接続されるものだ。両者を結びつけたところで何も問題ないだろう。むしろ結びつけない方が不自然かもしれない。やるっきゃない。

どうつくるのか?

重要なのは、制作のためのコストと時間を極力抑えることだ。なぜなら疲れているから。せっかく回復音の鳴るおしぼりを作ったとしても、それに労力を費やして倒れたら元も子もない。

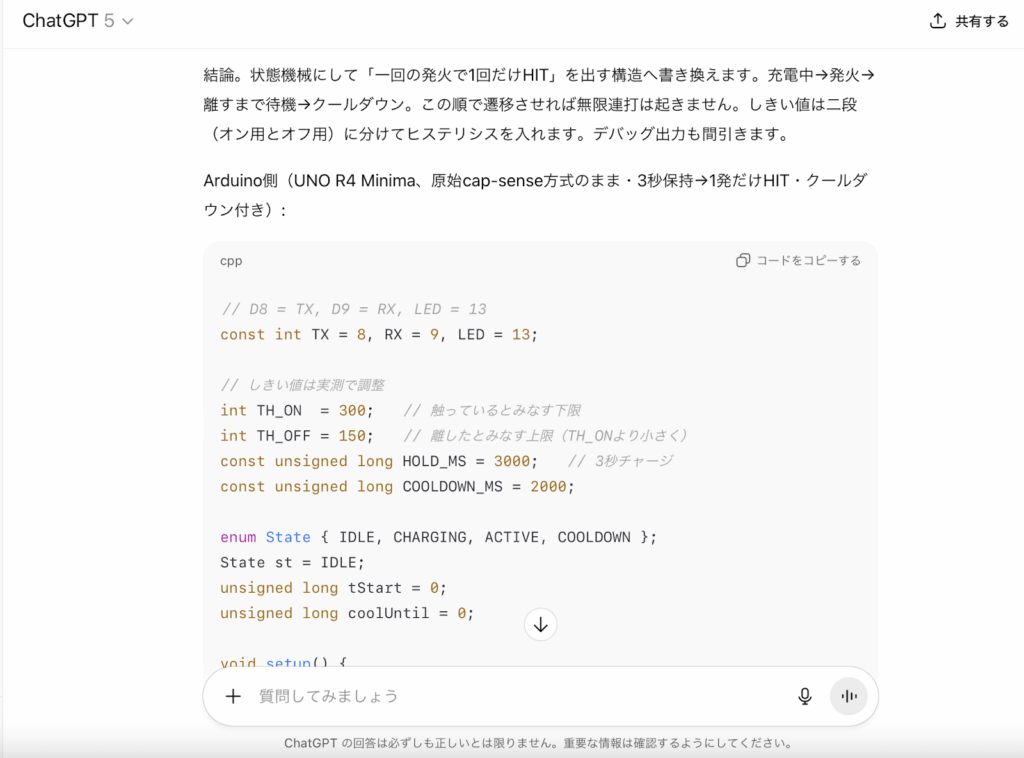

鳴るおしぼりを手軽に実現するための手段として、今回は「パソコン」「Arduino」「ChatGPT」の3つを利用しよう。Arduinoというのは電子工作でよく使われる小さなコンピューターだ。

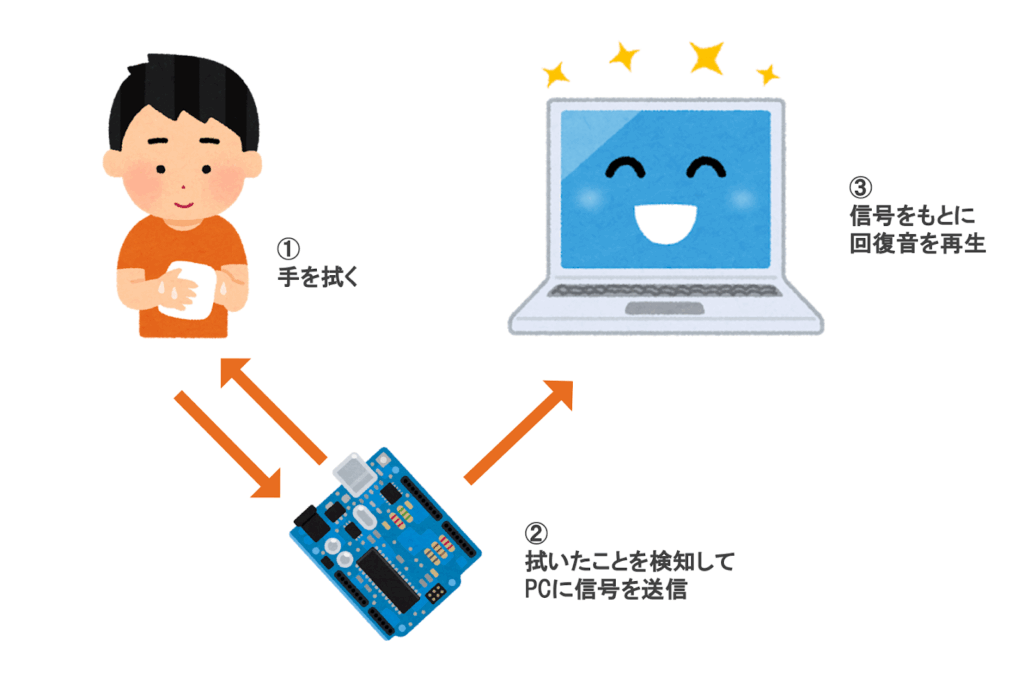

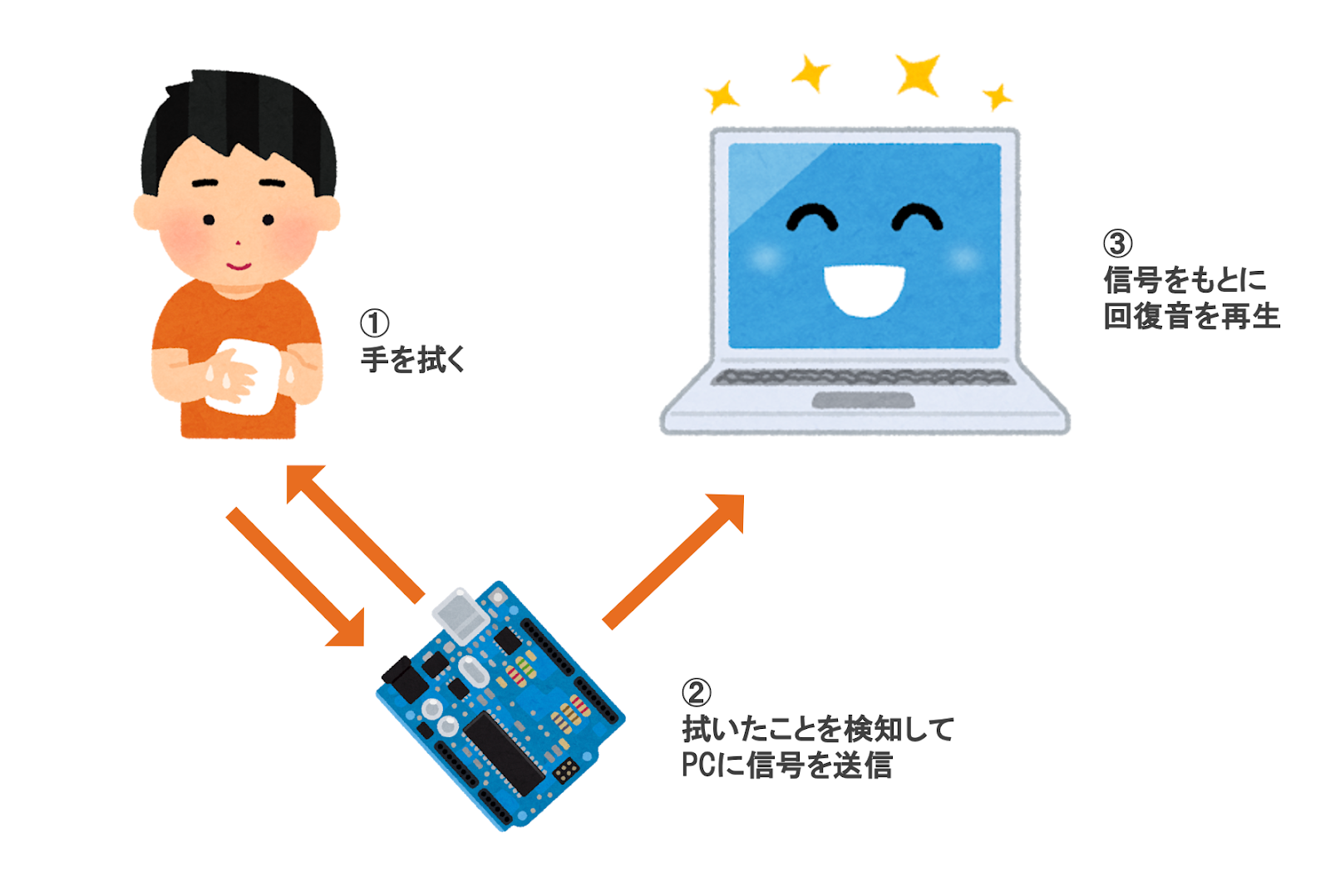

それらを利用して、こういうシステムを作る。あなたはおしぼりとMacBookを接続したことがありますか。私はこれからやります。

まずはタオルを用意する。さっき使った「家で一番いいタオル」とは別のものを使う。金糸の刺繍が入っている関係で、電子レンジで温めると火花が散ることに気づいたからだ。

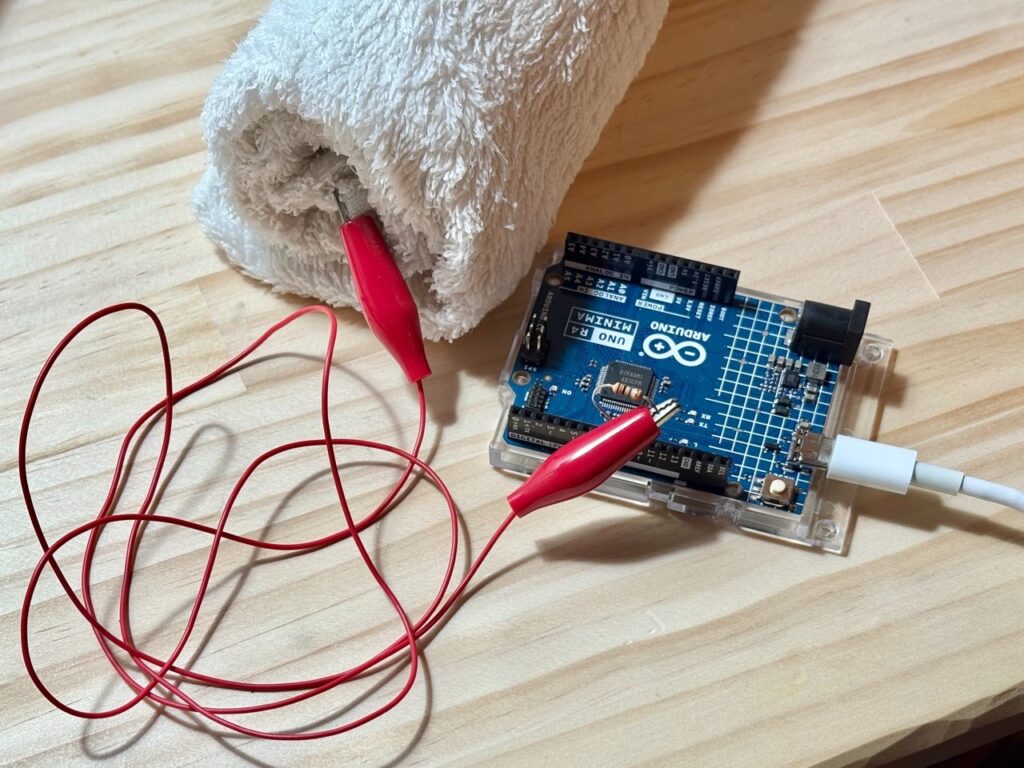

次に、おしぼりとArduinoをこのように繋いで

ChatGPTに「人がおしぼりに触れているかどうかを検知してパソコンに信号を送るプログラム」を考えてもらう。詳しい仕組みは割愛するが、静電容量式と呼ばれるタッチセンサーの原理を利用している。

そして、Mac側で触れたときだけ送信される信号をもとに「回復音.wav」を再生するプログラムを用意する。これでシステムの準備は完了だ。

回復音を考える

ここから肝心の「回復音」のサウンドデザインを進める。イメージを膨らませるため、Audiostockや効果音ラボで配布されているSEを聴いてみよう。

おしぼりは日本文化だが、ゲーム的な『回復感』を刺激するのは”和風な音”よりも”剣と魔法の世界”っぽいニュアンスを含む音だろう。となるとアナログシンセで素朴な音色を作るより、煌びやかなデジタルサウンドを選んだ方が良さそうだ。

いろいろ聴いて、音が壮大であればあるほどよいという気づきがあった。回復アイテムとしてのおしぼりの価値がめちゃくちゃ高まるように感じるから。なので、クワイア(教会の合唱みたいな音色)のサウンドを基本としつつ、それを装飾するような煌びやかな音色を組み合わせることにした。

最終的にwavファイルにすることを考慮して、音楽制作ソフトKORG Gadgetを利用する。

今回は膨大なプリセットから自分のイメージに近いものを選び、細かいところを調整していく。

試行錯誤するうちに、デジタルシンセ音源Lisbonの『Psychic Motion』と、ワークステーション音源Darwinの『BreakDownPad』がイメージにハマることに気づいた。2つの音色を微調整して.wavで書き出し、Pythonの『OSHIBORI』フォルダに入れる。

完成

こうして、めちゃくちゃ回復できるおしぼりが出来上がった。パッと見、おしぼりに見せかけた感電トラップになってしまったのは今後の課題と言えるだろう。

21時ごろから制作を開始して、今は夜中の3時。最初に「労力を費やして倒れたら元も子もない」と書いたのに、パソコン側の設定に手間を取られて6時間もかかってしまった。

正直もう眠い。疲れた。一刻も早く癒されたい。

はやる気持ちを抑えながら、おしぼりを手に取る。

瞬間、

体力ゲージが満タンになった。

すごい。これこそ、私がおしぼりに求めていた機能だ。

……おしぼりで回復しながら、しみじみと思った。“拭く”という動作は、ただ衛生を追求する行為かもしれない。しかしそこに、おしぼりという変数が加わるだけで、その動作は急に「回復モーション」に変容するのだ。不思議だ。

拭くという行為を超えて

一説によれば、おしぼりの起源は江戸時代の旅籠にあるという。

当時は単に濡れた手拭いを絞っただけのものであったと聞く。しかし、それらは「旅人」という疲れた人間に提供されていたのだ。それを考えると、おしぼりが既にその頃から回復アイテムとして扱われていたことは明らかだ。

現代では、衛生には直接関係のない機能の備わったおしぼりが当たり前になっている。もはやおしぼりは「どれだけ清潔になれるか」よりも「どれだけ快適になれるか」を強く求められる時代なのかもしれない。

回復音のするおしぼりは、この現実を改めて浮き彫りにする。

ということを

某おしぼりメーカーの面接で、動画を見せつつ語ったら

落ちました。

パンチパンチ名刺交換キック

コメント