Vektroidほどなりすましの上手い芸人はいないだろう。

そんなフワっとした要領を得ないプロローグに消費社会や資本主義への憂いをなんとなく感じながら、本日はVaporwaveの生みの親のひとりであるVektroidのなりすましの才について語らせていただきたいと思います。

Vektroidというなりすまし芸人

言わずと知れたVporwaveの草分け的存在。

2010年代初頭にインターネット上で生まれた、80~90年代の消費文化や技術への郷愁、もしくはそれらの風刺、存在しないノスタルジーの想起、実際には体験していない想い出の虚造、などを含んだ実験的な音楽・ビジュアルジャンル、Vaporwave。

今やVaporwaveというジャンルはもはや音楽やデザインを超えてひとつの巨大な共同概念としてこの世界に漂い、包括的網羅を果たしていると言えると思います。ここまでの連帯的な幻想を構築できたのも、そのきっかけとなったVektroidというクリエイターとリサフランク420 / 現代のコンピューという作品の持つ強烈なノスタルジーが人々の心を掴んだからこそだと思います。

蒸気に腕押しするかのごとく実態を掴みきれないまま、そのメタ認識が深まる事で拡張を許してきたVaporwave。

ふと、冷静になってみた時一つの疑問が出ます。その浸透と同時に、なぜそれを作ったのがVektroidという人だったのか?その答えは出ていません。

ここにひとつ仮説を立ててみましょう。

Vektroidという芸人のその高いなりすまし力によってVaporwaveというジャンルの確立と隆盛はこの規模になったのではないでしょうか?

今なお続くVaporwaveブームとはなんだったのか?

その中心にいたVektroidはなぜ売れたのか?

そんなお笑い語りにお付き合いいただけたら幸いです。

「なりすまし」とは何か?

漫才・コントの分類

まず、お笑い芸人のタイプは大きく分けて2種類あると思います。

漫才かコントか。

大まかに分けてこの2つです。

喋りによって場を席巻する漫才(or 漫談)か

演技によって観衆意識を惹きつけていくコントか

人前で何かを披露している段階で本来的な自分ではない誇張的な自己像を提示をしていると言えるので、その点においてはどちらも等しく何かになりすましているとも思いますが。

漫才、漫談、落語のまくら等の喋りを基軸とした芸を中心としたタイプは本人の意識としても素の割合が高く、日常生活の言語コミュニケーションと割とシームレスに連結している部分はあると思います。それを舞台上で抽出して演じていく。

一方で、コント的なタイプというのは、分かりやすいところだと喜劇役者的な身体表現や、俳優などをこなせる芸人。あとロックスターやアイドル的な産業などと近い構造があると思います。

潜在的に求められるキャラ造形や所作などの外的要素の模倣からネタを成立させていく。それをずっと突き詰めてゆくと日常の喋りすらもうっすらとコントの登場人物的な振る舞いになっていく、そんな性質を持っていると思います。

なので実質的には漫才とコントの境目は何か?と言われると、どちらも人前で誇張した自己像を提示しているわけですが、それが言語を中心としているか所作を中心にしているかという違いでしか無いのだと思います。

それが漫才かコントかの違いであり、その狭間に微妙なグラデーションがありながら、素と型で明確な区分がなされているわけです。

その中で「なりすまし」というジャンルは何なのか?

漫才とコントの狭間

厳密に言うと、なりすましというジャンルが明確にお笑いの中にあると言うよりは「なりすまし的な話法」「なりすまし的な擬態」を得意としている芸人っているよなぁという話でして。

先ほどの説明で上げた漫才とコントの間の部分、そこにある「誇張的ではない喋り」や「演技をしていないという演技」などのどちらにも分類しがいタイプ。分かりやすく大きく振る舞うのではなく、もう少し忍び込むニュアンスです。完全に自身とは異なる人物として地位を確立させてしまう、そういう状態を作り出せてしまうのが、なりすましという代物なのです。

タモリはその筆頭ではないでしょうか。

なりすまし芸人のサンプル

タモリの擬態的立ち振る舞い

タモリという存在が芸能界でどのようにして今日の地位まで上り詰めたのかを見つめていくとなりすましが何か分かると思います。

タモリという人は、舞台芸能や師弟制度という地点ではなくもう少し曖昧な領域から表出してきています。

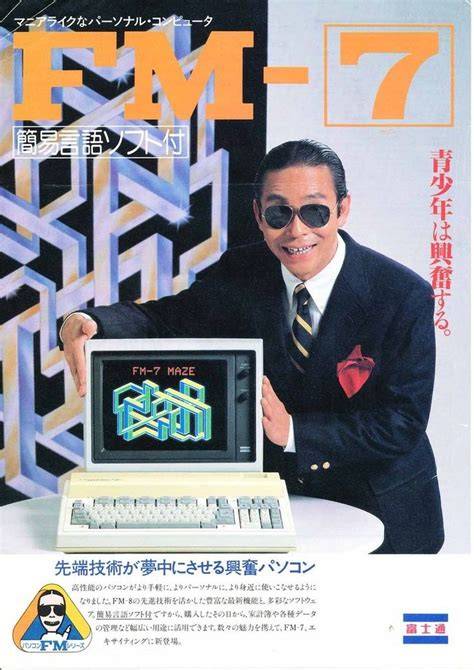

元々は早稲田大学のジャズ研究会に属していました。その交流の中で、山下洋輔などのコンサートの宴会に知り合いでもないのに勝手に紛れ込んで出鱈目な中国語などを披露してその面白さを克明に印象付け、引っ張られる形で上京。

新宿ゴールデン街「ジャックと豆の木」で赤塚不二夫など当時のサブカル文化人らに周知され、その内輪ノリの中で架空の芸能事務所「ゴスミダ」をでっち上げ業界関係者へ売り出し、徹子の部屋などを中心にテレビデビューを果たして芸歴3年弱で大御所の雰囲気を醸し出しお笑いスター誕生の審査員を務め上げ、さも昔から芸能界に居たかのような立ち振る舞いを見せ、芸歴6年の頃には笑っていいとも!がスタートし……その後はご存知の通り国民的なタレントになります。

この段々と馴染んでいった感じ、完全なる横入りから徐々に浸透させるやり方。

これが分かりやすい「なりすまし芸」だと思います。

他にも、おぎやはぎやカズレーザーなどもこの手法に該当すると思います。

おぎやはぎ・カズレーザーという事例

おぎやはぎは、元々はサラリーマンだった小木博明と矢作兼が当時としては遅めの芸能界デビューを果たしたコンビです。若手芸人らしからぬ経済力で外車に乗って会場に向かいお笑いライブに出演したり、芸歴を重んじる芸人の世界を社会人経験と持ち前のなぁなぁ感によって縦の空気を瓦解させ所属事務所の風通しを良くしたり、元々一般人時代から知り合いだった極楽とんぼ加藤浩次等の人脈を辿って業界関係者と早めに仲良くなって人気番組に出演したり。その緩やかながら物怖じしない脱力系的姿勢で芸能界に一定の基盤を作り上げています。

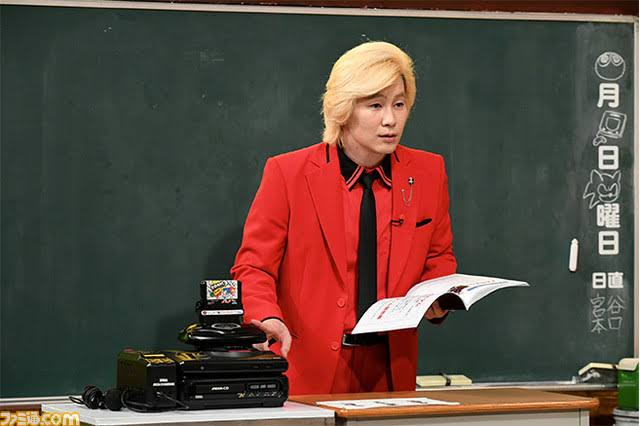

カズレーザーもテレビで売れたばかりの頃は、全身真っ赤で金髪のバイセクシャルかつ事故物件に住み続ける筋肉芸人というキャラ渋滞を起こしていたかなり奇天烈なタレント像でした。しかし、そこからその飄々とした態度と淡々とした受け答えを軸にニュース番組のコメンテーターやクイズ番組の常連回答者の席に座り、歯に衣着せぬ発言と持ち前の頭の回転の速さによって初期とは全く違うインテリタレントの立ち位置をいつのまにか確立させてしまっています。堂々としたキャラ芸人のインパクトの力学でむしろそのまま強引に常識人さを打ち出しその椅子に座れてしまった状態は、逆に目立つ事で通報されない指名手配犯のなりすまし術に他なりません。

Vektroidのコント「もしもVaporwaveが流行っていたとしたら」

上記のなりすまし芸人達は

喋りの上手さなのか?演技の上手さなのか?

極めて微妙なライン上にあります。というか、どっちの要素もあるのだと思います。

ただ、今回話したいのはどちらかと言うとベースは演技性にやや比重があるのかなと感じる点です。

最初から居るかのような堂々とした振る舞い、知り合いじゃないけど知り合いかのようなスタンスでコミュニティに入っていく行為、それらの演技設定を課した土台の上に施される喋りのチューニング。それによって支えられるなりすましの術は、やはりコント芸人的なタイプが割合として高い気がしています。

そしてそれはVektroidが最初期にやった

Macintosh Plusを初めとする変名で多くのユーザーになりすまし、BandcampなどにVaporwaveを大量投稿することでVaporwaveが流行っていると錯覚させた手法に近いのではないかと感じているのです。

いろんな名義を乱立させ、さも同時多発的にジャンル作品が勃興したと思わせるクリエイティブはタモリ的、おぎやはぎ的、カズレーザー的ななりすまし術の2010年度版のインターネット上における新機軸コント師の誕生の瞬間だったのだと言えるのではないでしょうか。

言語解体芸とサンプリング文化

言語解体という点に絞ってみてみてもVektroidという芸人の新規軸性は高かったと思っています。

ハナモゲラ語からの累積

Vaporwaveでよく行われる80年代〜90年代の大衆音楽などを基本としそれをサンプリングし、ループ、ピッチダウンなどエフェクトを重ねたり、すでにある音源を細かく切り取りバラバラにしてくっつけたりする手法。それにおって、ゲシュタルト崩壊、異世界感の演出が出来上がっているわけですが、それはいわば前述したタモリが行っていたハナモゲラ語に作業工程としては近く、

またそれはなりすまし芸の延長線上にある二次創作的な表現に他ならないと思います。

赤塚不二夫に拾われて宴会の中で披露されていたタモリの物真似芸は即興性を重んじるために常に観衆のリクエストに応える形でネタの全体像が作られ、その結晶として四カ国語麻雀や思想模写などが生まれています。

そしてその発注の極地として「日本語のモノマネをしろ」という指示の元、出来上がったのが出鱈目だけどなんかそれっぽい発話というハナモゲラ語です。

その言語解体から架空の言語規定に至った発展の仕方、その過程がかなりVaporwave的なニュアンスのサンプリング性があると思うわけです。

この言語解体レースは、タモリのオールナイトニッポンのコーナー「NHKつはぎニュース」に繋がり、最終的にはキリンアートアワード2003で審査員特別優秀賞に選ばれたk.k.氏による「ワラッテイイトモ」で到達点を見せています。そこまで来るとタモリ自身の手はとっくに離れ正確に言うとそれが言語解体という領域に留まっているのかは議論の余地がありますが、この数珠繋ぎ自体が結果、今のインターネット上で展開されている音MADやそれこそVaporwaveが遠い親戚に当たると思うと謎の感慨深さがあります。

解体、規定、派生、飽和、モノマネ

なりすまし芸と言語解体芸の関係性。

というより、なりすましが出来るからこそ言語解体が成せるという状態なのだと思います。

Vaporwaveは死んだと言われて久しいわけですが、このハナモゲラ語の派生的接続を眺めていると、Vaporwaveのサブジャンルへの飽和がそこに重なると感じてきます。

Eccojams、Signalwave、Mallsoft、などなど

挙げればキリがないのですが、これらの枝葉の別れ方とジャンル確立は曖昧で実態がない解体されたところから規定をされたVaporwaveという概念だからこそ。その大量に散ったVaporwaveの遺伝子の中からまた新たなジャンル確立が成されるのもそう遠くないでしょう。すでに水面下では湧き上がっていると思いますし、Mallsoftが実際のショッピングモールで違和感を持たれず流れる日も訪れているのかもしれません。

ハナモゲラ語からラーメンズの日本語学校やアルコ&ピースのフェルナンデス兄弟が生まれ、その先祖は立川談志の言葉のイリュージョン……とは言い切れないですが、こういった言語解体系のネタとしてはハナモゲラ語がひとつ金字塔的な代物ではあると思います。言葉として浸透してしまった方が誤解も含めた拡張的な市民権を得てしまうのが世の常。Vaporwaveは概念上その位置にあたる音楽として今のところ広く認知されているように思えます。

░▒▓新しいデラックスライフ▓▒░ ▣世界から解放され▣は、ザコシショウのティンコンカンコンティンコンカンコンでしょうか?いや、正解はありません。

白紙の記憶に漂うVapour

話はいろいろ広がりを見せてよく分からなくなってしまいましたが、そろそろまとめていこうと思います。

Vektroidの持つ「なりすまし」という才によってVaporwaveというジャンルは擬態的流行を果たし、「言語解体」というサンプリングによってサブジャンルが飽和し実態なき中心性を帯ながら普遍的概念になっていった

それは過去コント師的なタイプが得意としていた演技をベースとした芸能界での居場所作りを彷彿とさせる。

Vektroidは現代のタモリなのかもしれませんね。

この文章もあなたの数多くの蒸気派の一つです。

コメント